2025.02.14

春のお祝いちらしSPRING CELEBRATION TIME

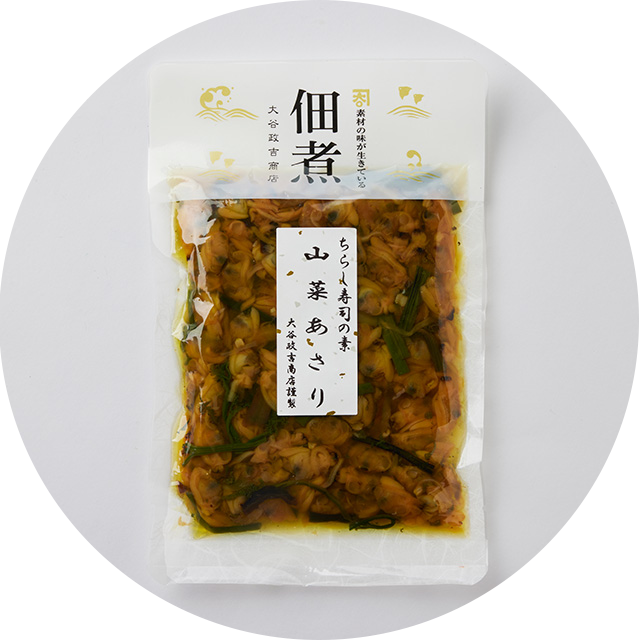

具材にこだわった混ぜごはんの素と、

こだわりのお酢を加えて味も見た目も華やかなちらし寿司ができあがり。

ハレの日も日常も特別にする、

ごちそうごはんで春の訪れをよろこびませんか。

春の訪れをたのしむ ちらし寿司

ひな祭りやお花見など、春の集いの食卓はもちろん、ふだんにもおいしくいただける、素材を味わう「混ぜごはんの素」。

旨み、香り、食感など、素材本来の自然な味わいを大切に。ひとつひとつ丁寧に調理・調味しています。ごはんに混ぜたときに、それぞれの具材が引き立て合います。春野菜をあしらい、食卓を皆で囲みながら季節の移ろいをおたのしみください。

伝統の酢づくりと職人たち

昔ながらに手間暇かけてつくられた酢は、酸味もまろやかで豊かな旨みを感じる仕上がり。それぞれの土地に根づいた酢蔵は、こだわりの原料や伝統の仕込み方法で特有の味を醸し出します。ちらし寿司には欠かせない酢。酢蔵が独自配合した「すし酢」を使えば味がすぐに決まります。

飯尾醸造 / 京都

- 人生が変わるお酢

- 京都宮津で明治26年創業。いい酢はいい米からという考えのもと、昭和39年から130年以上、地元京都・宮津の棚田で農薬を使わずにお米を作ってもらい、その新米だけを原料にお酢を造っています。精米から始まり、麹づくり、酒母づくり、そしてもろみの仕込み。昔ながらの酢の製法を守り、日本酒とほぼ同じ工程で清酒を造っていきます。「静置発酵」という製法で、時間と手間をかけ、職人の勘を駆使して、旨味のもとになるアミノ酸が多く、まろやかな味わいの酢を手掛けています。

河野酢味噌製造工場 / 岡山

- 創業から受け継がれてきた手作りの技

- 古来「美作(みまさか)」の地(岡山県北の旧国名)は、中国山地を源流とする水脈があり、絶え間なく湧き出でる豊かで清麗な水と、蒜山高原からの寒冷な気候から「うまさけの国」と呼ばれました。河野酢味噌製造工場では、初代清治郎氏が建てた清治郎蔵と杉桶で、創業より湧き続ける豊富な地下水を大事に使い、静置発酵にて今もなお変わらぬ天然醸造を行っています。蔵の壁や梁や柱には創業当時から培われてきた「蔵付酵母」が住み着き、代々が新たな技術を取り入れながら、酵母菌を生かす手仕事の技の数々を受継ぎ、もの造りに対する真摯な想いとともに伝統の味を今日に伝えています。

「良い酢造りは酒造りから」と言われるように、お酒を仕込んでからお酢造りがはじまります。寒い冬にお酒を仕込み、およそ2ヶ月かけて出来上がったお酒に、創業から培っている酢酸菌を移植しおよそ3~4ヶ月かけて自然の力で発酵させ、その後2ヶ月以上熟成を行います。 仕込みから圧搾まで全て手作業だから出せる、まろやかで伝統的な和酢作りを今もなお丁寧に行っています。

丸正酢醸造元 / 和歌山

- 祈りの中で生まれる酢

- 神宿る熊野那智山系の伏流水が湧き出づる那智勝浦・天満の地にて創業明治12年。

「誰でも造れる酢は造りたくない」という信念のもと、自然の力を活かす伝統製法を用いて世界から認められる商品を生み出し続けています。主な原材料となる米は熊野地方で育った低農薬米。酢づくりにおいて重要な水は、日本三大名瀑に名を連ねる那智の滝と同じ水源の伏流水。一年中水温が16度と一定で、口あたりの柔らかな最良の軟水仕込みです。蔵に並ぶ12の桶は、貴重な熊野杉の巨木の芯の部分でつくられたもの。呼吸し続ける木の桶は酢づくりに欠かせない菌が棲みやすい好環境です。この代々伝わる木桶に麹と米、水を加え、そこに種酢を植えるとやがて発酵がはじまります。

90日〜500日もの長い時間をかけて菌が素材に息吹を吹き込み、ひとつひとつの素材はゆっくりとお酢へと変化していきます。今日も自然の力を借りた昔ながらのお酢づくりにこだわり丸正酢醸造元のお酢は造られています。

-

店舗により取扱商品が異なります。詳細は店舗へお問い合わせください。